至近距離での空爆、戦車による砲撃、繰り返される退避要求……国境なき医師団(MSF)の緊急対応コーディネーターが、戦時下のガザで、間近に見たものとは?

人道医療援助活動に携わった6週間の貴重な記録を綴った『ガザ、戦下の人道医療援助』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「ガザ地区のブロック分け」の発表

2023年11月24日、イスラエル軍とハマスは一時的な戦闘休止に合意していたが、わずか一週間後の12月1日に戦闘を再開。同時に、イスラエル軍はガザ地区をいくつものブロックに分け、個々のブロックに番号がふられた地図を公開した。

イスラエル軍は公式発表の中で、〝ハマスはその司令部や軍事拠点を市民居住地の中の病院、モスクそして学校に設け、ハマス自身が、市民を人間の盾として使いながら、民間施設を軍事目標に変えている。(中略)戦争の次の段階への準備として“Evacuation Zones Map in the Gaza Strip”を公開する。この地図は、ガザ地区の領土をはっきりとわかる形で区画ごとに分割、ガザの住民は自分の位置を知り、要求を理解することができ、また必要であれば身の安全のために特定の場所から退避することができるようになる〟と説明した。

この発表は、その通りに、〝ガザ地域の住民の安全確保のための措置〟と報じられ、米国務長官は〝安全を確保できる区域の情報〟と見解を述べ、人道的配慮のもとでの決定であるとさえ伝えられた。

しかし、その後行われたことは、たびたび繰り返される〝退避要求〟、〝事実上の強制移動〟、〝集団的懲罰〟という非人道的行為と思われるものだった。住民に事前に退避要求をしたのだから、無差別の殺戮や徹底した財産の破壊をしてもその責任は住民側にあると言わんばかりだった。

このブロック分けは、間違いなく、その後のさらなる、いかなる軍事行動をも正当化するための戦略であったことは明らかで、その後も続いてきた無差別な殺戮行為がそれを証明している。

以降、イスラエル軍は繰り返し〝退避要求(Evacuation Order)〟を発出し、民間人の保護とは名ばかりの、事実上の警告と強制移動を強いた。イスラエル軍の軍事攻勢はガザ地区北部から南部のハーン・ユニス、そしてラファへと移り、ブロックごとのより細かな軍事作戦が行われるようになった。

一方的に設定されたいわゆる〝人道地域(Humanitarian Zone)〟は、理屈では非戦闘地域で安全なところであるはずだが、連日、昼夜問わず空爆が行われ、戦闘機、ヘリコプター、ドローン、そして戦車による砲弾と、攻撃はバラエティに富んでいた。

イスラエルの主張する人道的努力

一方で、イスラエル占領地政府活動調整官組織(COGAT)はイスラエルの人道的努力について継続的に精力的に発信している。その一つに〝フィールド・ホスピタル〟設置促進があり、ここでCOGATは、民間人のための医療施設を拡大させるために、フィールド・ホスピタルの設置を促進しているとし、MSFの仮設病院もそのうちの一つとして挙げている。

ここで留意していただきたいことが二つある。

二つ目は、イスラエル国防省の組織の一つであるCOGATが、紛争の当事者、軍事活動の主体者として、軍事活動と人道援助を両立できるのか、という疑問だ。

両立できると言う人もいるかもしれない。だが、敵対する勢力がいる地域の民間人の犠牲はやむを得ないとして軍事攻撃を進め、一方で、犠牲者を治療する医療施設の設置を促進する、それを人道的努力というには到底無理がある。

MSFは、どんな活動地のどんな相手とも対話をし、人道医療援助活動とその原則についての理解を求める。紛争地において、普遍的な「医の倫理」と人道援助の名のもとでの活動にこだわるMSFの姿勢をナンセンスだという意見もある。

他方、自分が身を置く国家とか組織を考えなければ、MSFの人道医療援助活動の原則に共感する人たちがいるということを、僕は経験を通して知っている。それはイスラエルに属しようが、ハマスに属しようが、同じことだと僕は思っている。

しかし、生命を最優先事項と見なさない軍事活動を行う主体が、いくら人道的努力をしていると言っても説得力はないだろう。軍事活動と、人の生命と尊厳を優先する人道医療援助活動の使命とは根本的に異なるものだ。

仮にイスラエル軍が、主体者としてガザ地区内に仮設病院を設置し、〝最大限の配慮〟をしたと言ったとしても、〝人道的行為−非人道的行為=人道的〟という算術で非人道的行為を帳消しにすることなどできないというのが僕の個人的な意見だ。

人道医療援助活動の現場は、このような根源的な問いを僕たちに突き付ける。「言葉の使い方に過ぎないのだから細かいことは言わなくても……」と言って曖昧に済ませることができるほど、僕たちを取り囲んでいる環境は優しくない。

イスラエル軍の軍事攻撃と退避要求によって人びとは何度も避難を強いられ、イスラエルによって名付けられた〝人道地域〟に〝非人道的〟に押し込められ、その人道地域内でも昼夜空爆の脅威に晒され続けていた。

そしてその地域でさえどんどん狭められ、テントを設置する場所がいよいよなくなると、砂浜にまで押しやられている。

”服従”という選択肢はない

国連によれば、イスラエル軍によって設定されたいわゆる”人道地域”は約41平方キロメートル。そこに百万人以上の避難民と、もともと住んでいた住民が押し込まれている。

東京の江東区は、面積がほぼ同じで、人口が50万人強だから、今の江東区の人口が倍に膨れ上がったと想像してみれば、ある程度人口密集度がイメージできるかもしれない。

砂浜にテントを張った人びとも、ついには波打ち際近くまで追いやられていて、波の高い日などはさらなる移動を強いられている。

西からは波が、東からはイスラエル軍が人びとを両ばさみにしている。それをイスラエル軍は、人道的観点からの安全確保策と言い、空爆による犠牲者が出ても、〝最大限民間人の安全を配慮した結果〟としている。

この記録を書いている2024年10月においても、米国、エジプト、カタールの仲介による停戦合意への協議の行方に一筋の光明も見えていない(注:その後、2025年1月15日、イスラエルとハマスが、同月19日を発効日として42日間の停戦に合意したと発表された。翌20日にトランプの米国大統領就任式を控えてのことだった)。

2023年10月7日、イスラエルに対して大規模な無差別襲撃を行い、二百数十人もの人質をとったと言われるハマス戦闘員、その後の一年間、圧倒的な軍事力を使って徹底的な破壊と集団懲罰的攻撃を繰り返すイスラエル軍、両者の溝は埋められないでいる。

イスラエル軍はおそらく、人道地域を一層狭め、退避要求を繰り返して人びとを狭い空間に押し込み、ガザの人びとが服従するまで攻撃を続けるつもりでいるのではないかというのは、決して勘ぐりすぎではないと思われた。

あるパレスチナの医療援助団体の現場責任者が、メディアからの「これからどうなると思いますか」という質問に、「死ぬか、追放されるか、停戦か」と返答した。彼の答えに〝服従〟という選択肢はなかった。

文/萩原健

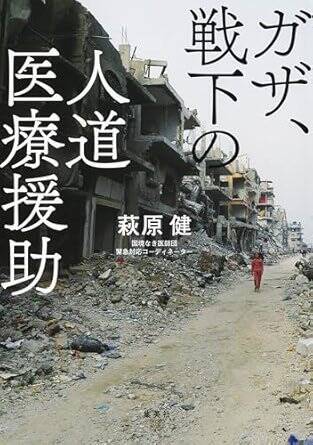

ガザ、戦下の人道医療援助

萩原健

国境なき医師団(MSF)の緊急対応コーディネーターが、戦時下のガザで、人道医療援助活動に携わった6週間の貴重な記録。

至近距離での空爆、戦車による砲撃、繰り返される退避要求……。集団的懲罰のような状況の中、必死で医療に携わり、少しでも多くの命を救おうとする人々や、疲弊しながらも希望を失わないガザの住民や子どもたちの姿。

活動責任者として、スタッフの安全を確保しつつ、地域住民との交渉などにも奔走する著者が、さまざまな背景も交えながら、戦下のガザの現実を描く。

高野秀行さん(ノンフィクション作家)推薦!

「ニュースやSNSでは見えないガザ紛争の現実に瞠目した」

【目次より抜粋】

序章

「ガザ地区のブロック分け」の発表/イスラエルの主張する人道的努力/パレスチナとイスラエルの歴史的経緯

第一章 ガザの地へ

国境なき医師団(MSF)と緊急対応コーディネーター/退避と移動の繰り返し

第二章 ガザの地で

民主的に選ばれたハマス/深夜〇時の退避要求、早朝五時の空爆/人道地域内への激しい軍事攻勢の始まり/懲罰というより拷問/至近距離の軍用ヘリによる攻撃

第三章 人道医療援助活動

タバコ一箱五〇〇ドル/液状石鹸強奪事件/絶対的に不足している水/武器を用いた家族同士の争い/半減した病院/ムフタールとの会合

第四章 イスラエル軍攻勢激化の二週間

その場を一刻も早く離れろ/国際人道支援団体宿舎集中地域への退避要求/少女とビスケット、そして希望としての子どもたち/狂気的な殺戮を止められない国際社会

第五章 季節と情勢の移ろい

戦時下のポリオ予防接種キャンペーン/退避要求が出ても病院に残る/熱々のアラブパン

第六章 停戦交渉、軍事攻勢、人道医療援助活動団体

治安を乱す者たちと守る者たち/人道にかける者たち/給水パイプライン、海水淡水化装置/焼け焦げたシファ病院

第七章 六週間の終わり

足を切断した子どもたち/原爆投下のあとのヒロシマの写真のようだった

終章

互いの正義をぶつけることに意味はない/人間の尊厳/ガザ・マリン天然ガス田/俺たちはアラブなんだよ――コンセンサスの難しさ/ハマスが第一党になった選挙――冷徹な国際政治/MSFの人道医療援助活動/そのあと――流転する中東

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)