エキレビでは、このゲキ×シネの元の舞台を、昨年、ご覧になった時代劇研究家の春日太一さんに、作品について伺った。

著書に『なぜ時代劇は滅びるのか』もある春日さんは、昔ながらの時代劇を愛しながら、いまの時代劇のあり方を提唱し続けている。春日さんが見い出した、新感線の時代劇が、これからの時代劇に必要なエッセンスとは何なのだろうか。

──『蒼の乱』をご覧になっていかがでしたか?

春日「極めてちゃんとした時代劇でしたね」

──ちゃんとした。

春日「つまり、一般的には、時代劇とは古くてかた苦しいものと考えられがちですが、ぼくは時代劇とは“現在進行形のエンターテイメント”であると思っているんです。時代劇は歌舞伎のような伝統文化ではなく、いまの時代のものなんです。そういう意味で、『蒼の乱』は理想とする時代劇でした。「時代劇だから面白い」ということではなくて、時代劇云々抜きにしても面白い舞台だと感じられるもので、それこそが時代劇のあるべき姿だと思うんです。そうは言っても、歴史をふまえて描く場合、その時代背景に関してあまりに敬意がなく、おちゃらけたものになっていると、見ていて腹は立ちます。“自由には責任がある”とよく言いますが、自由にやっていい代わりに、そのぶんちゃんと調べるべきところは調べてほしい。その上で壊すところは壊す、無視するとこは無視する、守るとこは守ることが大事で、その選択が作家の仕事だと思っています。『蒼の乱』はそれがしっかりできていました。

ジェネオンエンターテインメント

──昔のものを大事にしつつ、新しいアイデアを盛り込んでいる。

春日「そうです。歴史を教科書的に遵守するとか、時代考証を徹底して、昔ながらの表現をそのままやったからといっていい時代劇になるとは思いません。やはり新しい表現が必要だと思います」

──どのへんの表現に注目しました?

春日「橋本じゅんさんの役の見せ方ですね。彼は松山ケンイチさん演じる将門小次郎の相棒ですが、ギミックがあって、それがひとつ間違えたら、ただのおふざけのように見えかねないところを、将門との関係にシリアスな部分も盛り込んでいますよね。ああいうところが見事です。また、将門が都と坂東と、居場所や状況を行ったり来たりするようなストーリー展開も、奇想天外ですから、これまたひとつ間違うと鼻白むものになりかねないわけですよ。でもそこもちゃんと役の気持ちがわかるものになっているからリアルに入ってきます。すごいのは、3時間30分という長い時間、ストレスなく見ることができたことです(ゲキ×シネ版は本公演よりも時間が凝縮されている)。これだけ長いと、途中で冷めてしまうところもありそうなのに、それがまったくなかった。それと、これだけ自由に描いているにもかかわらず、時代劇の台詞まわしも踏襲しているところもよかったです」

――時代劇の台詞回しとはどういうところを言うんですか?

春日「仲代達矢さんの言い方をお借りすると、“作りこんだ台詞回し”です」

――現代口語じゃないっていうことですか?

春日「抑揚のつけ方ですかね。

ーーときに様式性は必要であると。

春日「ええ、やはり、腹式呼吸で滑舌明瞭に『それがしは』と言えることは時代劇にとって大事だと思います。しかもそれを自然に言えることが。『蒼の乱』では、橋本じゅんさんが、関東の荒野に生きる荒くれものの喋り方になっていたのがよかったです。橋本さんはもっと映像の時代劇に出るべきだと思います。大河ドラマ『風林火山』(07年)のとき、確か、佐々木蔵之介さん演じる役の兄役でしたよね。それを見て、三船(敏郎)的な肉体の迫力もあるし、声も太いし、戦国武将の雰囲気が出ていました。そういう人をもっと時代劇に起用していくべきだと今回はつくづく思ったんですよ。それも2の線で」

――橋本じゅんさんは宮藤官九郎さんのドラマにはよく出ていらっしゃいますが、時代劇という場もありですね。

春日「大河ドラマ『平清盛』(12年)にも橋本さんのやれる役あったのになあとつくづく思いますよ」

――『平清盛』といえば、松山ケンイチさん。台詞術の話でいうと、テレビではあんなにしっかり喋っている印象がなかったのですが、『蒼の乱』ではずいぶんと明晰だなと思いました。

春日「そう思いますね。やれるじゃん! って(笑)」

――やれるじゃん! って思いましたよね(笑)

ジェネオン・ユニバーサル

春日「綾瀬はるかも日曜劇場『JIN-仁-』(11年、TBS)では、しゃべりが未熟と思いましたが」

――「ペニシリンででございますッ!」みたいな現代調でしたね。

春日「それが、大河ドラマ『八重の桜』(13年)ではずいぶん成長していました」

バップ

――体つきも凛としていました。

春日「ええ、着物の着こなしもふくめてしっかりしていた。最初はできてなくても、経験を血肉にして次に進める俳優もいるから、長い目で見ないといけませんね。松山さんに関しては、清盛のように宮廷にいる人物よりも、『蒼の乱』の荒野を駆けるような役が合っていたのかもしれないですよ」

――意外とそうなのかもしれないですね。ナイーブな線の細い役──『デスノート』のLみたいなイメージが強かったのが、こんなに頼もしくがっしりしている人なんだと目から鱗でした。

春日「松山さんは作り込みたい俳優なんでしょうね。その作り込みのパワーが役と合うと輝くのですが、清盛はーー特に晩年になると、作り込み過ぎても過ぎなくても駄目な役だから、まだそこまで到達できなかったのかもしれないですね」

──そこの域まで挑戦したかったのでしょうけれど。

春日「難しいですよね。

――新感線は、俳優の旬の良さを舞台に乗せるのが巧い。

春日「あとぼくは、梶原善さんにも注目しました。三谷幸喜さんのドラマなどでコミカルな印象がありましたが、あんなふうに腹の座った役を演じられるんですね」

――梶原さんは新感線だと剛毅な役を演じられるんですよ。

春日「あれはいまの大河ドラマではできないキャスティングですよね」

(C)2004 ヴィレッヂ・劇団☆新感線

橋本じゅんと梶原善の魅力が光る2本

――大河といえば、中島かずきさんが大河ドラマの脚本を書けばいいのにと前に記事を書いたことあるんです。

春日「たぶん、いずれ書くんじゃないですか」

──ですよね。

春日「いまのNHKは、これまでの路線を壊そうとしている感じがありますよね。だから、朝ドラに宮藤官九郎さんを起用したのでしょうし。宮藤さんに大河っていう可能性もありますよね」

――大河に宮藤さん!?

春日「ええ、朝ドラから大河の流れは確実にあるんで。田淵久美子もそうでしたし、昔はジェームズ三木も。たぶん宮藤官九郎さんを起用することで、三谷幸喜が『新撰組!』でやりきれなかったところまでやってみるという可能性もあるんじゃないですか」

(注:と言っていたら、14年の5月に三谷幸喜の『真田丸』が発表された)

春日「脚本家が、プロデューサーの手足になりすぎちゃっているところが、日本のドラマ界の大きな問題で。

――現代劇ならプロデューサーのアイデアも生かせるけれど、時代劇は特殊な知識が必要ですものね。

春日「やはり、時代劇に対する理解の問題なんですよね」

――『蒼の乱』に主演している天海祐希さんのスペシャルドラマ『女信長』(14年、フジテレビ)はいかがでしたか? 信長が女性だったという大胆な発想のドラマでしたけども。

春日「奇想天外な発想を格調高く描き過ぎてしまった気がしますね。もっと力を抜いたら良かったんじゃないかなあ。それか、逆に、天海祐希さんが「男の信長」を演じてしまったほうが良かったんじゃないかと。大河ドラマ『太平記』(91年)で後藤久美子が北畠顕家という鎧武者の役をやりましたけど、普通に男の役だったんですよ。

――宝塚出身の天海さんの特性を生かすやり方ですね。

春日「天海祐希さんは女信長っていうには、かえって男っぽすぎる。『女信長』の是非を語る前に問題視したいのは、「変化球入れたら面白いでしょ」っていう考え方ですね。おそらく『JIN』のヒットから、変化球がいけると思ったのでしょうけれど。でも、あれは変化球投げてなくて、むしろ直球なんですよ」

――SFだから変化球という考え方が短絡的であると。

春日「『信長のシェフ』(13、14年 テレビ朝日)も、実は直球でした。

(後編に続く)

ポニーキャニオン

(木俣冬)

春日太一

かすが・たいち

1977年生まれ。映画史、時代劇研究家。著書は『役者は一日にしてならず』『時代劇ベスト100』『なぜ時代劇は滅びるのか』『あかんやつら 東映京都時代劇血風録』『仲代達矢が語る日本映画黄金時代』『仁義なき日本沈没―東宝VS.東映の戦後サバイバル』『天才 勝新太郎』『時代劇は死なず!―京都太秦の「職人」たち』と精力的に時代劇について書き続けている。連載も多数。

Twitter @tkasuga1977

[作品情報]

ゲキ×シネ

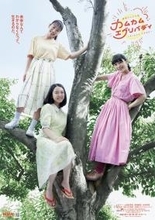

「蒼の乱」

作 中島かずき

演出 いのうえひでのり

出演 天海祐希/松山ケンイチ/早乙女太一/梶原善 森奈みはる 粟根まこと 高田聖子 橋本じゅん/平幹二朗ほか

平安時代、平将門の生涯をモチーフに、関東にユートピアを作る理想に燃える

将門小次郎(松山)と、彼の妻で、ともに理想の実現化に向かって生きる蒼真(天海祐希)の愛と闘いの物語。

5月9日(土)から全国ロードショー

公式サイト