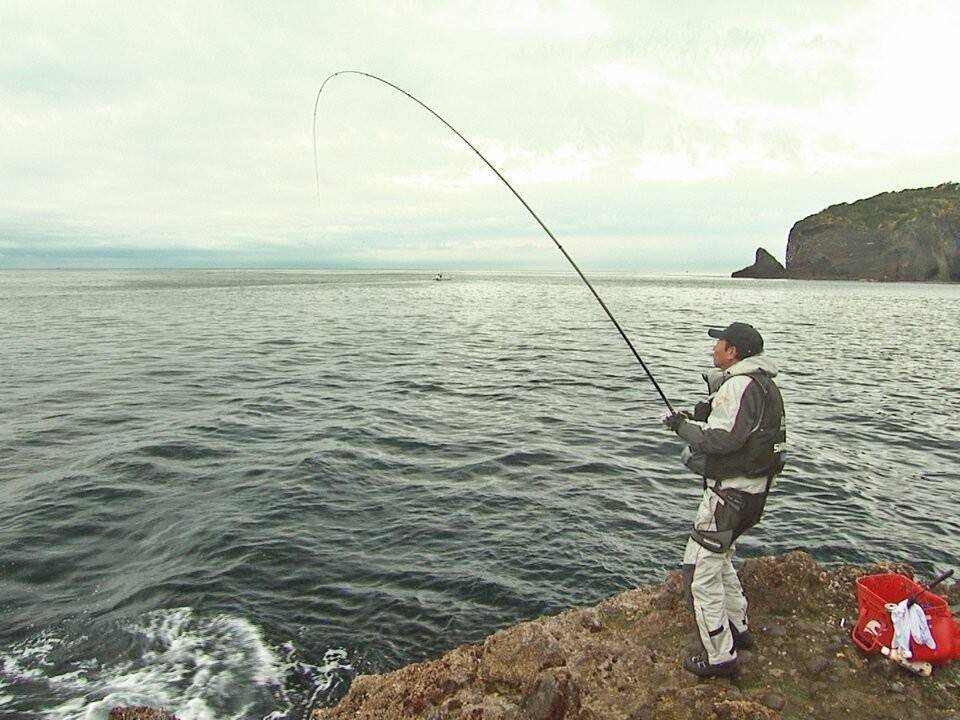

グレ(メジナ)といえばオキアミなどの甲殻類のエサが大好きな魚ですが、冬場にノリのエサで釣るグレをノリグレと呼びます。

このことからもわかるように、グレは動物性のエサも食べますが、植物性のエサも食べる魚なのです。

他にブダイやアイゴ、イスズミなども、海藻が大好きです。

そこで、魚が大好きな海藻のエサにはどのようなものがあるのか、もう少し詳しく見ていきましょう!

海藻と海草の違いって?

ところで海藻と海草の違いをご存じでしょうか?

聞くところによると海藻は、もともと海にずっとある植物で、いったん陸に上がったものが再び海に戻ってきたものを海草と呼び分けているそうです。

海藻を大きく分けると緑藻類、褐藻類、紅藻類になります。

緑藻は、アオサやアオノリなど、緑色をしたものです。

褐藻は、ホンダワラやヒジキなど、褐色をしたものです。

最後の紅藻は、トサカノリに代表される、赤い色をした藻のことです。

この中でグレやブダイなどのエサとして使われるのは、褐藻類と緑藻類です。

ノリグレと呼ばれる時期にグレ釣りのエサに使われるのは、アオサやアオノリです。

釣り人はただ単純にアオサやアオノリと呼んでいますが、その種類はずいぶんと多いのです。

食用でも使われるアオサ

アオサの場合、アナアオサやボタンアオサ、ナガアオサなどの種類があります。

しかし、その中でもエサとして使われているのは、ボタンアオサやナガアオサです。

アオノリの場合も同じで細くて長いスジアオノリやヒラアオノリなどをハリに巻き付けて使うほか、シリオミドロと呼ばれるアオノリの仲間も使われます。

アオサは、日本各地の沿岸に多く、潮間帯より下の岩礁やタイドプールによく繁殖し、もちろん食用にもなります。

アオノリも食用になりますが、一番おいしいのはスジアオノリです。

海藻グルメはブダイだった!?

このような緑藻をエサにするのは、グレの他にアイゴやブダイなどですが、特にグルメなのがブダイでしょう。

紀州ではイガミと呼ばれるこの魚は、水温の高い時期は動物食ですが、冬場はもっぱら海藻を食べて暮らしています。

食べる海藻は、アオサやアオノリの他、ホンダワラや関東でハンバノリ、関西ではハバノリと呼ばれる褐藻類が中心です。

しかし、イガミ釣りが盛んな和歌山県の田辺地方では、地元の釣り人がネズミの尻尾と呼んでいる褐藻類のウミトラノオも好餌のひとつです。

これは、呼び名の通り、岩場に尻尾のような細い枝を伸ばす海藻の一種です。

ハバノリは、ほぼ日本全国に分布する小型の褐藻類で、磯場の潮間帯の上部につくことが多く、冬から春にかけてよく繁茂します。

ブダイだけでなく、イズスミ釣りにもよく使われています。

関西ではあまり聞きませんが、関東の磯でブダイ釣りをするとき、アオサやハバノリが手に入りにくい場合に、ホウレンソウやダイコンの葉などをゆがいて、海藻の代用にしたそうです。

海藻とは似ても似つかない野菜でも、昔は結構釣れたのでしょうね。

ぜひ、知識のひとつとして参考にしてみてくださいね!

![[アシックス] ランニングシューズ MAGIC SPEED 4 1011B875 メンズ 750(セイフティー イエロー/ブラック) 26.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/41dF0gpSbEL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ PATRIOT 13 1011B567 メンズ 010(ブラック/デジタルアクア) 25.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZS3Bh2dVL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ GEL-KAYANO 31 1011B867 メンズ 001(ブラック/ブラック) 27.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/418iZuXV-tL._SL500_.jpg)

![【日本企業】 ぶら下がり健康器 懸垂バー 懸垂マシン [コンパクト/10段調節/日本語説明書/2年保証] 筋トレ チンニングスタンド (ブラック)](https://m.media-amazon.com/images/I/41B0yIoAZrL._SL500_.jpg)

![[Xiyaoer] 靴下 メンズ くるぶし 10足セット夏用 【吸汗 防臭 綿】 カラフルソックス カジュアルソックス 綿 24-27cm 靴下 おしゃれ スポーツ くつした メンズ 男性用 ビジネス クルーソックス くつ下 通気性 吸汗速乾 リブ柄 (10足セット6)](https://m.media-amazon.com/images/I/51dJIW6OMFL._SL500_.jpg)