「ヒップホップをテーマにした大ヒットNetflixシリーズは何というタイトルだったかな?」とブルース・ホーンズビーは聞いてきた。「ヒットさせたければ私に参加を依頼すべきだね!」

もちろん、これはホーンズビー流のジョークだ。しかし2020年夏、このキーボーディスト=シンガーが思いがけずシーンに戻ってきた。約35年前にホーンズビーのリリースした楽曲「The Way It Is」は、常識破りの大ヒットを記録した。エレガントなピアノのフレーズと人種差別に立ち向かう歌詞が印象的だ。「1964年、ある法律が成立した/これまで恵まれなかった人々を救うため/だが、ただそれだけのこと/法律は人の心までは変えられない」と歌う。

●【画像を見る】「The Way It Is」の発表当時、1986年撮影のブルース・ホーンズビー

今回の状況は、彼のキャリアに数多く出現した風変わりなターニングポイントのひとつといえる。ホーンズビーは、瞑想的な楽曲のシンガーソングライターとしてのキャリアを歩んできたように見える。ドン・ヘンリーとのコラボによる「The End of the Innocence」やボニー・レイットとの「I Cant Make You Love Me」で、彼はアダルトポップ界での地位を確立したと想いきや、30年以上に渡り予測不能でユニークな音楽の女神に付き従ってきた。

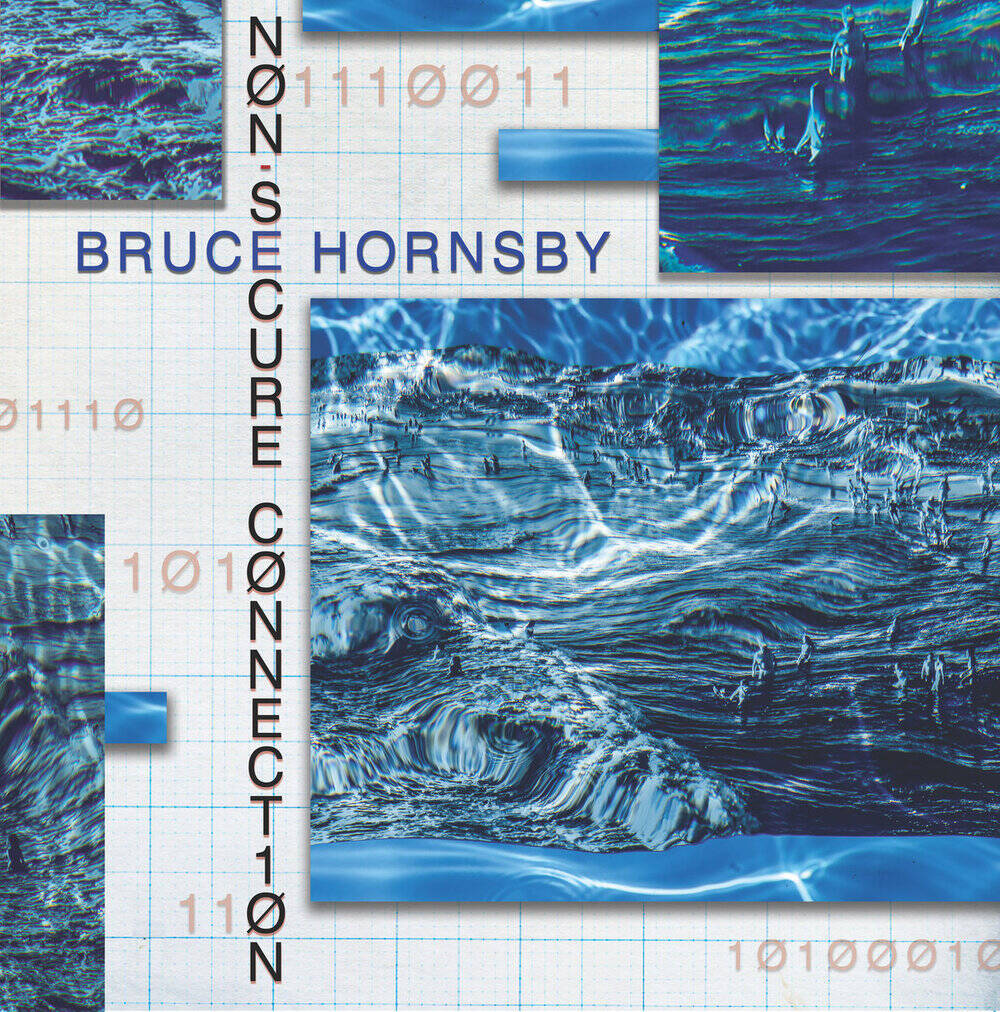

そんなホーンズビーは、2019年のアルバム『Absolute Zero』でアーティストとしての新たなアドベンチャーに乗り出した。同アルバムには、ボン・イヴェールのジャスティン・ヴァーノンからジャズドラマーのジャック・ディジョネットまで、ジャズ、クラシック、アヴァンポップの幅広いミュージシャンが参加した。2020年8月14日リリースの最新作『Non-Secure Connection』では、前作に収まりきらなかった作品が収録されている。ジャスティン・ヴァーノンをはじめ、ギタリストのヴァーノン・リードやザ・シンズのジェイムズ・マーサーらによる至高の楽曲を収めた最新アルバムを、ホーンズビーは「不協和音の半音階的な音楽言語」と呼んでいる。

歌詞もまた挑戦的だ。「偉大なるニーナ・シモンは、”自分の生きる時代を反映させるのがアーティストとしての義務”と言った。私もその通りだと思う」と彼は言う。『Non-Secure Connection』では、ドローン、ハッカー、公民権などをテーマとして取り上げている。「Shits Crazy Out Here」は、”適者生存の理論が蔓延るAAUバスケットボールの反ユートピアの世界”をテーマにしている。「曲のタイトルに”shit”などという汚い単語を使ったのは、初めてだ。

バージニア州の自宅に引きこもったホーンズビーは、既にアルバム1枚分の楽曲を書き上げている。そのうちの何曲かはコロナウイルスをテーマにした曲だ。数週間以内に彼はロサンゼルスへ飛び、プロデューサーのブレイク・ミルズとトニー・バーグとの作業に臨む予定だ。「与えられた義務として、私は行かねばならない」と彼はジョーク交じりに語った。「だから私からの連絡が途絶えたら、何かあったのだと思ってくれ。

「The Way It Is」がヒップホップ界で愛された理由

ー2020年の夏は、「The Way It Is」が再び電波に乗ることとなりました。曲が使われたポロGの「Wishing for a Hero」についてどう思いますか?

ホーンズビー:とても気に入っている。2020年の初めに私のマネジメントへ連絡があり、「若いラッパーがバージニアへ飛んで、直接曲の使用許可をもらいたいらしい」と言われた。それで私は「楽曲を送ってくれ」と答えた。

自分で数えたことはないが、私の楽曲はヒップホップ・アーティストたちに17回使われたらしい。注目すべき作品もいくつかある。E-40の曲は良かった。メイス、スヌープ・ドッグ、そしてもちろん代表格は2パックの「Changes」だ。少なくとも私の中では、米国の人種問題に対する典型的なプロテストソングとして記憶に残ってきた。そしてもちろん、私の曲も同じテーマを扱っている。

ーご自身で各曲の使用許可を出さねばならないのでしょうか?

ホーンズビー:私自身が全てを把握しているのだと思っているかもしれない。でもレコーディングして世に出た曲は、誰がどのように利用してもいいと思っている。独自のバージョンで演奏しようがサンプリングしようが構わない。2パックの場合、彼が殺害されてから1年ほど経った頃、シャクール財団から1本のカセットが届いた。「このカセットには、2パックの膨大な量の遺作の中から発見された楽曲が録音されています。私たちはこの曲を、彼のグレイテスト・ヒッツ・パッケージのシングル曲としてリリースする計画です。権利の分配について交渉したいので、あなたにお知らせしておきたいと思いました」とのメッセージが付いていた。通常はこのように上手く行くものだ。

ー使用を拒否したことはありますか?

ホーンズビー:本当に気に入らなければ、相手が「OK、もういいです。別の曲をレコーディングします」と嫌がって尻込みするまで、根掘り葉掘り質問攻めにするだろう。しかし私は1度もノーと言ったことはない。ほとんどの曲はとても良かった。ダンスやEDMのバージョンなど少々躊躇するものもあるが、「OK、いいや。これも時代精神だ」と思い、許可している。

ーヒップホップ界の誰かに、なぜ「The Way It Is」のピアノパートがそんなにも受けるのか尋ねたことはありますか?

ホーンズビー:いや、ない。長年に渡りスパイク・リーと共同作業していたから、私に明確な答えを与えてくれるヒップホップ業界の誰かに出会っているだろう、と思うかもしれない。なぜ私の曲を使いたがるのか? 私も知りたいが、私にも答えがない。

1995年の映画『クロッカーズ』から、Netflixドラマシリーズ『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』、2018年の映画『ブラック・クランズマン』といった近作まで、ホーンズビーは多くのスパイク・リー作品に参加している。

ー自分なりの考えはあるでしょうか?

ホーンズビー:ひとつは、この曲が人種差別をテーマにしていること。だから曲のテーマと同じレベルへと人々を引きつけるんだと思う。もうひとつの可能性は、ドラムマシンが乗りやすいシンプルな曲だからだ。ドクター・ドレーほど迫力のあるサウンドではないし、ヒップホップのレコードのようなグレートなサウンドでもないが、感覚的にヒップホップに合うのだと思う。

私を有名にしてくれた曲だ。しかしソングライターとして、もっとディープでもっとグレートな曲も10~15は作ったと思う。ロバート・ハンターと一緒に初めて作った「Cyclone」は、お気に入りのひとつだ。でも他の人間にとって、そんなことはどうでもいい。最悪だ!(笑)

ユニークなキャリア、65歳の新境地

ーあなたはユニークなキャリアを歩んできました。約35年前の空前の大ヒット曲に乗って、その後の数十年間を過ごすこともできたはずです。しかしあなたは、別の道を選びました。

ホーンズビー:理由は2つある。ひとつは、自分が絶えず動いていないと気が済まない性格だということ。自分の心を動かす何か新しいインスピレーションを、常に求めている。ふたつ目の理由は、おそらく滑稽に聞こえるだろう。2ndアルバム『Scenes From the Southside』(1988年)では、気に入ろうが気に入るまいが、サウンドを固めることが目標だった。言うなれば「リンのドラムマシンとJunoのキーボードとピアノ」だ。聴いただけで私のレコードだとわかる。私にとって2ndアルバムは、1stアルバムの延長だった。

しかし間もなく、いわゆるファンから「なぜ方向性を変えたんだ!」という手紙が届くようになった。そのとき私の頭に浮かんだのは、ダイアー・ストレイツの最初の2枚のアルバムだった。2枚はとても似通っていたが、3枚目の『Making Movies』からマーク・ノップラーは違った方を向き始め、その結果、成長と進化を続けた。だから私への批判の手紙に対しては、「君たちはまだ何もわかっていない。これからを見ていてくれ」と言いたかった。

ー「The Way It Is」の別バージョンを勧めるマネジャーかA&R担当重役がいたに違いありません。

ホーンズビー:「The Way It Is」は、素晴らしいアクシデントだった。完全なまぐれだ。即興のソロパートを2つも含んだ人種問題をテーマにした楽曲など、当時も今もポップのヒット曲の定番とは言えない。誰もがB面にすべきだと考えていた。しかし当時のBBCラジオ1でかかると、後はご覧の通りさ。最終的に北米でもヒットした。

その時点では、誰も「ブルース・ホーンズビーのヒット曲」がどのようなものか知らなかった。たぶんピアノがフィーチャーされている、程度の認識だったろう。「The Valley Road」で私は、左手でマッコイ・タイナー張りのコードのハーモニーを弾いたが、それもまたポップミュージックの主流とは外れていた。そもそも私には、こうしなければいけない、という圧力もかけられていなかったし、干渉もされなかったんだ。

つまり悲しいことに、全ては私の責任になった(笑)。2002年にクライヴ・デイヴィスが(RCAミュージック・グループの社長として)やって来て、名簿をちらりと見て「OK、こいつはダメだ!」と切り捨て始めた頃、私はキャリアのその時点で最も奇妙なレコードを作っていた。不運な運命を辿ったブルーズ=エレクトロニカのアルバム『Big Swing Face』は皆の予想を裏切り、困惑させた。

ー『Absolute Zero』から最新アルバム『Non-Secure Connection』へと、あなたの音楽はまた新たな展開を見せ、より抽象的なアプローチで制作されています。

ホーンズビー:どちらのアルバムも、それぞれが2009年~2019年にかけてのスパイク・リーの映画音楽としてスタートした。その間、スパイク向けに230曲を超える楽曲を作り、約半数が採用された。曲を書きながら、「この曲はインストゥルメンタルにしておくにはもったいない。歌を付けて欲しいと曲が叫んでいる」などとよく考えたものだ。

これらアルバムの楽曲に関しては、作家のコルソン・ホワイトヘッドやジョナサン・フランゼン、デヴィッド・フォスター・ウォレスらの著作から歌詞のヒントを得た。自分の思い付きから曲に歌詞が付いたのさ。

ーモールカルチャーの崩壊をテーマにした新曲「The Rat King」では、「私だけが対応できる/皆がそう言っている」と、それとなくトランプ大統領をほのめかしています。

ホーンズビー:この曲は、若く才能ある黒人作家ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーの短編集『Friday Black』にインスパイアされた作品さ。自分の仕事に熟達したある男が、「皆に喝采され/握手を求められる」といった感じで祝福を受ける話だ。オレンジ・ワン(米大統領用の軍施設)が浮かぶだろう。

ー「Bright Star Cast」は、ニューヨーク・タイムズ紙による「1619プロジェクト」にインスパイアされた曲のようですね。

ホーンズビー:プロジェクトに関する記述と、テイラー・ブランチの3巻から成る権威ある公民権の歴史書を読んだ。1619プロジェクトでは、米国の歴史における黒人コミュニティに対してとても興味深い再評価を行っている。私はとても感動してのめり込んだ。そしてブランチの著作『At Canaans Edge』からは、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが「黒人国歌」と呼ばれる「Lift Every Voice and Sing」を引用する部分を参考にした。例えば「Where the white gleam of our bright star is cast」といった表現を採り入れた。

ジョージ・フロイドの悲劇が起きた今、この曲は事件を受けて書いた作品のように思えるが、そうではない。実際は2年前に、ジャスティン・ヴァーノンにちょっとしたギグに誘われたウィスコンシンで作り始めた曲だ。私は4日間滞在し、2人で何曲か作った。

ージェイムズ・マーサーとコラボした「My Resolve」はもっと率直な曲で、あなたは「クリエイティブな人生をテーマにしたシーシュポス神話のようなもの」と呼んでいます。

ホーンズビー:この曲は何かからヒントを得たものではない。コード、メロディー、歌詞から成るスタンダードな楽曲だ。それまで会ったことのなかったジェイムズに連絡を取り、「曲ができた。君が歌う準備ができていると聞いたけれど、本当かい?」と打診した。このようなやり方は全く初めてだ。レコーディングに何人もゲストを招いてきたが、大概は顔見知りだった。

相手が自分のパートをレコーディングして送り返されたものを聴いて、こちらが気に入らない、というリスクがある。そこでどうするかというと、文句を言わずに妥協するか、怒りを抑えながらやり直しをお願いするかだ。そういう意味で私の場合はラッキーだった。

レオン・ラッセルとの共演秘話、グレイトフル・デッドからの影響

ー2016年に亡くなったレオン・ラッセルとのデュエットが実現した背景を教えてください。

ホーンズビー:80年代後半にローリングストーン誌から、ミュージシャンとその師匠をテーマにしたフォトエッセイに参加しないかとの連絡を受けた。当初エルトン(・ジョン)に声をかけたが、既に先約があった。そこでレオンに打診した。2人共、私をピアノに向かせてくれた人たちだ。

ローリングストーン誌による2日間の取材のため、テネシー州ヘンダーソンヴィルのレオンの下へと飛び、私たちは親しくなった。私が「もしもまたこのクレイジーな世界に戻りたくなったら、どこまでできるかわからないが、できるだけのことはしたい」と言うと、彼からは「考えておく」という返事だった。そうすると本当に、クリスマスイヴの真夜中に電話がかかってきた。初めは「こんな時にいったい誰だ?」と思ったが、電話の相手はレオンで、「メリークリスマス、ブルース。君からのオファーをぜひ受けるよ」と言われたのさ。

彼とヴァージン・レコードとの契約を手伝い、レコードの制作に取りかかった。あるとき彼が私の方を見て、「ブルース、バリー・ホワイトみたいな曲を書いてくれよ」と言ったんだ。私は、何と面白そうな宿題だろうと思った。バリー・ホワイトと言えばカジュアルでリラックスしたイメージだから、こんな曲調になった。彼は歌詞がびっしり書かれた赤い表紙のノートを私に示して「この中から使えるものを探してくれ」と、また予想外の宿題を出された。私は全てのページの隅から隅まで読んで「これで行こう」となったのが、「Anything Can Happen」だった。

レオンはエンジニアに曲を立て続けに3度流させながら、歌詞をあれこれ考えていた。彼は一日中同じ場所に座り続けていたよ。そうしてついに「OK、マイクをくれ」と言うと、驚くほど素晴らしいファーストテイクを歌った。彼はとても独創的だ。

そうやってレコーディングした楽曲が、(レオンが1992年に発表した)アルバム『Anything Can Happen』のファーストトラックになった。でも少し後悔もしている。オリジナルはものすごく良かったと思う。私はいつも再編集したくなる。そしてその時が来た。オリジナルのラフミックスからレオンのボーカルを抜き出すと、私とのハーモニーを力強く歌う彼の声が浮かび上がった。一方で私のボーカルは、完全にレオン・ラッセルを模倣しただけのように聞こえる。

ー「Porn Hour」という曲もあります。

ホーンズビー:不調に終わったミュージカル『Sick Bastard』用に書いた曲だ。ブロードウェイで成功する大きなチャンスだったが、私たちはグルーヴを失い、どうしようもなかった。私たちはなぜか、インターネットが普及し始めた時代の曲を書くことになった。いろいろとリサーチしていると、ポルノ関連ビジネスに携わっているのは何もイノベーターだけではなさそうなことがわかってきた。そんな事実をテーマにした半ばくだらない内容の曲さ。

ーポルノ業界をテーマにすることに躊躇はありませんでしたか?

ホーンズビー:私が業界の人間を怒らせていると思うかい?

ー最近では何が起きるかわかりません。

ホーンズビー:かなり過敏になっている。君の言う通りだ。もちろん、私はそのことを考慮した。最終的に、面倒になった。この曲がそう扇動的だとは思わない。もしも私が間違っていて、私のやり方を非難したい人たちがいても、彼らの自由だ。私にしてみれば、極めて穏やかな内容さ。インターネットの歴史上の事実について誰かが論じているというだけの曲だ。それだけ。これで気分を害されるのであれば、よっぽど暇なのだと思う。

ー最近ブレント・ミッドランドが亡くなってから30周年を迎えました。彼の死をきっかけにあなたは一時期グレイトフル・デッドに加入しました。当時の様子はどうだったでしょう?

ホーンズビー:シアトルをツアー中に、私のプロダクションマネジャーから電話を受けた。彼はグレイトフル・デッドの大ファンで、ブレントが夜間に亡くなったことを知らせてきたんだ。私はその日、朝のラジオ番組に出演しなければならなかった。朝の8時頃に通りを歩いていると、誰かが近寄ってきて「ブルース、デッドに加入するのかい?」と言われて驚いた。ラジオ局でも同じ質問を受けた。私はそんなニュースに動揺していた。ブレントは好きなミュージシャンだったし、素晴らしい人間だった。

以前彼らの前座を務めて行動を共にしたこともあった。残念ながら彼の死をきっかけにバンドとの関係が深まることになった。彼らは私にサポートを求めてきた。1週間後、ジェリー(・ガルシア)とフィル(・レッシュ)が私のライヴ会場へやって来て、バンドに加わってくれるように要請された。私は「4、5年前にオファーしてくれれば、迷わずイエスと言えただろう。でも今はこの通り、自分のことで手一杯だ。私は途中で止めたくない。それでも助けて欲しいというのであれば、考えよう」と言った。

ーデッドとの経験からはどのような影響を受けたでしょうか?

ホーンズビー:誰も予期しない方法で、私の音楽に影響を与えた。私は常に即興を好むミュージシャンだ。1曲を1時間続けてプレイすることなど朝飯前だったし、正に彼らともそういう感じだった。しかし最も影響を受けてインスパイアされたのは、ソングライティングのやり方だ。ロック世代の誰にも彼らのソングブックを見せてやりたい。ガルシアと(ロバート・)ハンターの楽曲は時代を超越していた。まるで150年前に作られたかのように聴こえる。

彼らからはとても影響を受けたし、何度もインスピレーションをもらった。自分のアルバム『Hot House』用に「The Tango King」を書いた。8分の9拍子の楽曲で、グレイトフル・デッドの曲「Estimated Prophet」の中の「California」セクションにインスパイアされている。(ボブ・)ウェアに聴かせた時、私の方を見て「何と図々しい奴だ」と言われたよ(笑)。

From Rolling Stone US.

ブルース・ホーンズビー

『Non-Secure Connection』

発売中

https://orcd.co/nonsecureconnection