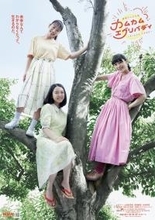

第22週「何とかしたい!」第130回 8月30日(木)放送より。

脚本:北川悦吏子 演出:橋爪紳一朗

東京ニュース通信社 9月5日発売

STERA 2018年 8/31 号

130話はこんな話

津曲(有田哲平)のオフィスを見に、鈴愛(永野芽郁)は東京に向かう。そこで出会ったのは緑を愛する加藤恵子(小西真奈美)。

律とより子

高度成長の終わり、バブル崩壊、リーマンショックと来て貧しくなった日本は、数値に縛られず好きなことを丁寧にやりたい「小商い」の時代を迎える。

純粋に好きではじめた漫画家時代、アンケート至上主義によってジリ貧になっていき、やめざるを得なくなった苦い経験をもつ鈴愛が、好きなことをじっくりゆっくり気に入ってくれる人のためだけにという「おひとりさまメーカー」に心惹かれる根拠は十分過ぎるほどだ。

ドラマは残り一ヶ月。ぐるぐると回転するティーカップのようにさまよってきた鈴愛がついに自分だけの道を見つけ力強く歩んでいくのか? という大事な局面だ。

より子(石橋静河)が梟町にやって来た。

会社の婦人会で律(佐藤健)のスタンフォード行きの話を聞いて、行ったほうがいいと進言する。そのわけは「出世」。少なくとも部長夫人以上になりたいとより子は希望を述べて帰っていった。

出世を望むより子は“おひとりさまメーカーの時代”の前時代の象徴になっている。

より子に象徴される、日本が裕福でみんなが企業戦士だった時代の亡霊にまるで取り憑かれているかのような律。彼は大きな集団存続のために働く生き方が向いてない。

相変わらず言葉数の少ない律。

朝ドラは「連続テレビ小説」だから、ナレーションが小説の地の文代わりとして機能するのは初期の朝ドラのようとはいえ、風吹ジュン(亡くなったおばあちゃん廉子)のしゃべりが、他人の家のごたごたに首をツッコむ噂話好きのおばちゃん(おばあちゃん)みたいな感じがする。風吹ジュン自身の口調はとてもいい感じで、楡野家に介在してくる分には合っているが、ゆったり静かな萩尾家とおしゃべりおばあちゃんの相性が良くない気がする。

ただ、あまり真剣にドラマを見てない層には気にならず、むしろ、ああ、そうなんだとわかっていいのかもしれない。

この場面で面白いのは、より子と話しているときの佐藤健は、鈴愛といるときより虚ろではないことだ。

少し顔つきが違う。さすがに進路の話だから虚ろではいられないし、とくに夫婦関係に具体的な危機を感じているのがひしひしと伝わってくる。佐藤健の状況及び相手役への反応の仕方はビビッドだ。そこに彼の良さがあると思う。

「そんなにここが嫌いですか」(律)

律と鈴愛(楡野家と萩尾家)の絶対的な絆のあるこの町、この家に、より子が疎外感を覚えるのは仕方ないと客観的には思う。だがここもまた、梟町という独自のルールに則ったコミュニティの良さを大事にしたい人と、大都会のルールに則った人との差だと読み取れる。

学校がシェアオフィスに

津曲(有田哲平)に連れられて、鈴愛は廃校を利用したシェアオフィス〈なんでも作るよオフィス〉にやって来た。

実際、現実でも廃校を再利用することは近年増えていて、文部科学省のホームページを見ると「廃校リニューアル50選」として50もの事例が紹介されている。中に岐阜の事例も2件あった。

「半分、青い。」の津曲のオフィスは、そのサイトには紹介されてないが、“世田谷ものづくり学校”をロケ地に使用している。

〈なんでも作るよオフィス〉には折りたたみ式楽器、特別な人に贈るパン・・・いろんなものを作って発信している人たちがいて、みんな生き生きしている。

ふいに現れたへんな喋り方と蛍光グリーンのかつらをかぶった加藤恵子は、津曲の妹で「グリーングリーングリーン」という「小商い」をやっていた。

「緑と手触り」(韻を踏んでいて響きがいい)にこだわっていて、オフィス兼店舗は緑一色。そこに「若竹」「夏虫」「柳鼠」・・・忘れられない駅名(律が鈴愛にプロポーズした)の色見本も飾ってあった。

緑のグラデーションは「緑だけでもこれだけ種類がある」という“多様性”の象徴になっているうえ、鈴愛と律の運命感も感じさせ、さらに「グリーン」は、ドラマに今後出てくる製品開発部分の原案協力をしているバルミューダの人気商品「グリーンファン」を連想させる。

消費文化真っ盛りの時代を駆け抜けて来たヒットメーカー・北川悦吏子の真骨頂。笑いとホラーが人に不意を食らわせびっくりさせることにおいて似ているのと同じく、恋愛と消費文化は対象に惹かれ(堕ちる)手に入れたいと思わせる点において似ている。

その手を使って、架空の写真家・ブロードビーン(中の人は北川の娘)も着々と視聴者に浸透していく。

あらかじめ、シンディ・アイズ(和子の愛読書)、レダハー(ユーコの好きな服)などの架空のブランドを先に出して架空の商品への違和感をなくしたところにポンっと出てきたブロードビーン。

NHKは宣伝行為ができないので実名をあまり使えない。民放でも実名を使うには許可がいる。使用料も何かとかかる。そのルールを逆手にとって、架空の名前で使用料はなしで身内の作品を登場させ、その代わり個人的に宣伝する自由は行使する。なんというサバイバル術であろうか。鈴愛が娘の夢のために何がなんでも東京に行く母の愛情と重なってみえる。ブラボーだ。

このままドラマが高視聴率のまま有終の美を飾ったら、公共放送の目玉番組を見事に使い切ったテレビドラマ界、稀代の脚本家として歴史に残るのではないか。

株式会社ふぎょぎょ

恵子は「小商い」の良さを鈴愛に語る。

(販売数は)少数でいい。

もっとゆっくり生きていけばいい。

ほんとに必要としてくれる人のために心をこめてものをつくる。

恵子は主婦で、「ちょっと子供生まれなかったこともあるんですけど」という理由もあって、激しく何かやりたくなったのだと言う。

「人はやる気さえあればなんでもできます!」と言われて鈴愛は「夢を実現させている人がいっぱい」

「ひとりで作って売って食べてる」と俄然希望を持ち「おひとりさまメーカー」になって「株式会社ふぎょぎょ」を作ろうと考える。

「ふぎょぎょ」はいいときにしか使わない感嘆台詞だったようで、たぶんきっと「へんな名前」もいいときにしか使ってないんじゃないだろうか。加藤恵子には普通の名前とか言わず、本人が「地味です」と言ったら「いえっ」と返すほどだったから。

と思ったら、作家がTwitterで、親友の名前だと明かしていた。だから敬意があるのか。なあんだ・・・。

良くも悪くも深読みなんてするもんじゃないですね。

鈴愛の熱に、ヒットエンドランのデザイナー小堺(大窪人衛)が共感する。オタクっぽい内向的な口調を発する大窪は劇団イキウメで活動している俳優で、「西郷どん」では近衛忠房役での京ことばをみごとに演じていた。

恵子も小堺も喋り方が独特で、でもこういう人たちは実際にいる。

変わっていると思われてしまいがちな人たちが残り一ヶ月で大活躍しますように。

それでこそパラリンピックに向けてハンディキャップのある人物を主人公に据えた朝ドラにした意義であろう。

制作統括・勝田夏子は以前筆者のインタビューで、朝ドラでハンディキャップをもったヒロインを設定したことに対してこう答えている。

“(前略)たぶん、もう少し前だったらこの企画は通らなかったかもしれません。それが、放送の年2018年にはパラリンピックがあり、ハンディキャップへの理解の土壌が以前よりしっかりできているのではないかということも、すんなり通った一因ではないかと思います。それと、私は以前に一度、ハンデのある方を題材にしたドラマを作ったことがありまして、一作で終わらせず、引き続きテーマとして追求していきたいと思っていたのです。(注:ただし片耳失聴は国から障害として認定されていない)”(otokotoより)

ハンディキャップのある人物に限らず、どんな髪型であろうとどんな喋り方であろうと何が好きであろうと企業のルールに馴染まない人であろうと、「みんなみんな生きているんだ」(やなせたかし作詞「手のひらを太陽に」より)。

これまで噂には耳にしていたが見てなかったという方も、ここから見始めても全然大丈夫だと思う。むしろすっきり見られるかもしれない。

(木俣冬)